活動訊息

預告/紀錄/媒體報導

當糧食遇上能源 銀川有機生活營

二種生命必須能量:食物、能源

食物與能源是人類存活的兩大依賴,身為能源生產者,我們一直與糧食生產者保持著密切的合作與互動。

「銀川有機農場」位於花東縱谷中間的花蓮縣富里鄉,是六十六戶農民參與的農產品生產合作社,自2013年前起,每年為農友、鄉民及學生舉辦「銀川有機生活營」。2017年農場主人的一個邀約,我們連續兩年參與其中,同時也造就合作社與合作社之間的社間合作。

(銀川有機農田稻浪)

學習和地球共好 有機生活營

有機生活營以闖關的形式組成,每一關一個主題,各30分鐘,都完成的人可兌換有機十穀粉及米製點心,並當場享用好吃的油飯、米粉、蘿蔔糕湯等米製美食。活動規模年年增加,2017年11月參與人數超過400人,2018年11月則高達750人;活動日數也由一天增加為兩天。

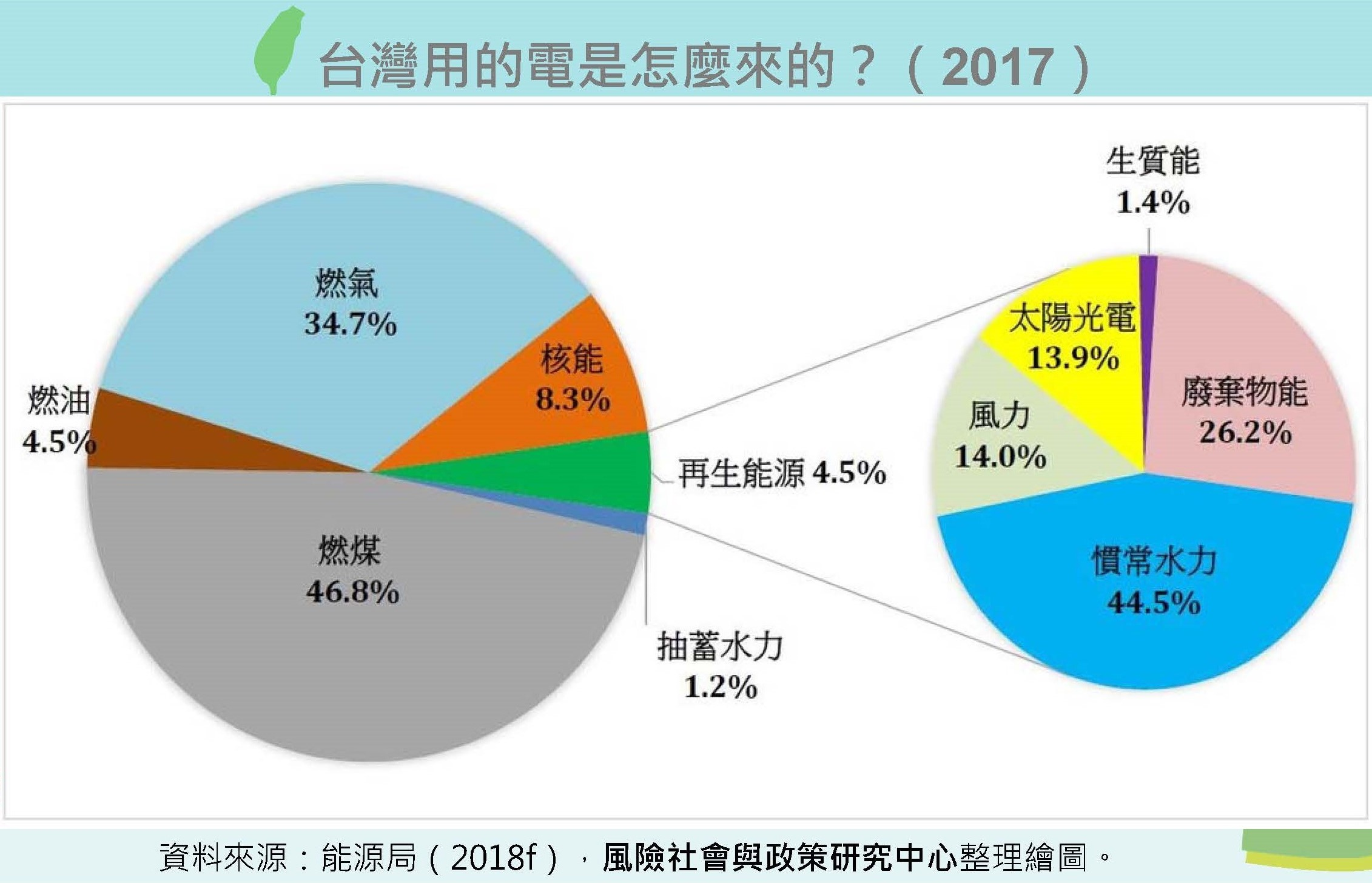

我們負責的主題是「節能省電」,準備課程是一大挑戰,要設法在相較平常1/3短短的時限內完整表達,讓農友鄉民們能了解、讓小學生能聽懂,還不能枯燥得讓台下眼神放空。於是簡報從為什麼省電談起,認識台灣的能源現狀,了解一度電和一度水各是什麼,看看夏季用電最多的家電前三名,介紹節電妙方,最後以歡樂的有獎問答結束。希望在緊湊的30分鐘,打動大家一起為了孩子們的未來,開始力行節電、發展綠能!

(在米倉中開講)

現場利用農場的各個角落佈置不同的主題教室,參與活動者分組在各關之間走動。我們的關卡由三位參與的伙伴輪流上陣。站到台上,才知道除了內容,更大的挑戰是面對不同的聽眾,該如何微調肢體、音聲的表達,來吸引大家的注意力。面對低年級學生,怎麼樣能快速把艱深的內容,改成平易近人的知識。面對農友,還要不經意地冒幾句台語來拉近距離。談到台灣空汙嚴重,受PM2.5紫爆威脅時,在座的,不論大朋友還是小小孩,都紛紛回應:花東縱谷是全台僅剩的清新空氣,要好好珍惜。

(簡報:台灣用的電是怎麼來的)

有機生活節主題逐年拓展,因為除了照顧土地之外,還必須有更多行動來拯救這顆藍色星球。今年的其他主題還包括「種樹救地球」、「塑膠對環境的傷害」、「有機農業的水田生態多樣化」等,各有相關專業的講師負責。我們也把握輪流站關的空閑到不同關卡聽講,發現各有各的特色,不禁讚歎:大家都好棒!

東部反對太陽能連兩件 為什麼?

2019年初在東部,先後發生了兩件當地居民反對太陽能的事件。先是1月在花蓮鳳林,接著是3月在台東知本溼地。探究之後,就會發現兩者的共通點,都是

1.開發預定地的自然生態豐富

2.開發面積大(各為66及160公頃),以及

3.由少數外力(財團、政府)主導。

花蓮鳳林兆豐農場的園區有多種保育動物類棲息,知本濕地甚至被國際鳥盟選為「重要野鳥棲息地」,大規模開發造成勢必形成衝擊。

居民也擔心「太陽能面板要每月用強酸清理,廢水污染(正確:只需清水沖掉表面灰塵)」、「面板有毒(正確:模組被玻璃表面密封,不會流出,更不需用到塗料。因應20年後面板除役潮,回收系統也正在逐步完備)」、「面板會反射產生光害、導致昇溫(正確:太陽能板為了盡可能多吸光多生電而不斷進化,現有面板極少反光,當然也沒有昇溫問題)」。

(農友鄉民專注聽講)

真正的能源轉型 實踐在「在地」 紮根於「溝通」

這些顧慮固然是不實謠言的影響,但也可以察覺到,缺乏和「在地」的溝通、彼此間理解與信賴的構築,讓有諸多優點的綠能仍滯礙難行。至今政府、外來財團主導開發時,往往來得又大又突然,缺乏討論的「由上而下」模式,便成為屢屢引發衝突的原因。或許有機會雙贏的提議,在不信任下無法產生任何折衷方案,甚至引發後續長期對立,真的很可惜。

我們主張電力「地產地消」,花最多心力在推廣教育,不僅是因為明白「人」才是能源轉型的起點與終點,也因為深知「根紮在地」的行動才會長久。一座家屋裝置太陽能,發的電可以提供附近社區許多家戶用電,可以讓鄰居感受到太陽能的能量、可以意識到能源轉型的可為,可以影響更多人參與行動。

回想生活營當天,農場四週滿滿稻浪隨風搖擺。透過糧食生產者,我們與更多人相遇,在大家心田裡種下一顆顆綠能種子,期望有一天悄悄發芽並不斷茁壯。

(2018年參與的孩子們)